贵州:西江苗寨山美水美人更美

图文|小玉石

都说天下最美的风景在贵州,那是因为贵州的山多水也多,如果,你不曾亲自去过多姿多彩的云贵高原,你总会觉得那些穷乡僻壤的山区,比起大都市好像落后了几百年,但是你错了,就是这样一个穷乡僻壤的地方,却保留了许许多多你所不知道的美!

这里有着大气磅礴的黄果树瀑布,这里有着焚天净土的千户苗寨,这里还有着婉约俊秀的七孔桥,这里更有着五彩斑斓的织金洞。如果说这些还不够美,那么除了这些原生态的景色之外,贵州这片神奇的土地上,还有着浓厚的苗族人文风情,这里不仅山美水美,这里的人更美!

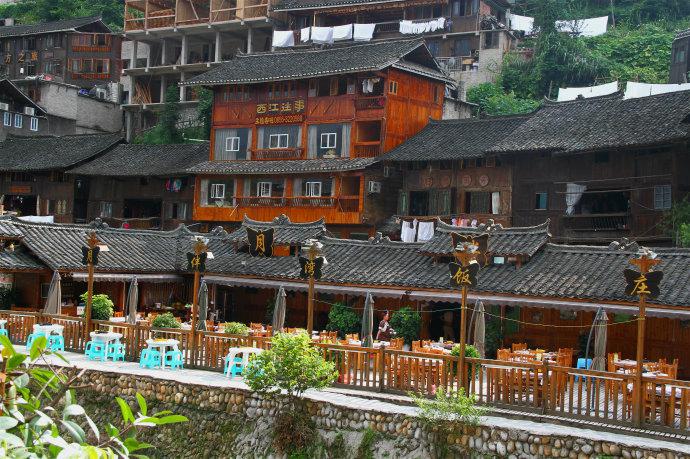

走在圆木搭建的楼梯,登上百年沧桑的吊脚楼,那些古香古色的建筑,那些远古的民间习俗,那些木屋灰瓦的重叠,无时无刻不再向你诉说着曾经的往事。

关于回忆,关于过去,我们无法挽留,但是,来到西江苗寨,当你步入这里的任何一家沿河而建的苗家小屋,坐在临窗的阳台上,静静的望着窗外那清澈的河水穿过屋檐下的时光,你便会想起你的过去,你的往事。

清清的白水河穿寨而过,将西江苗寨一分为二。在白水河上,建有四座风雨桥,既起到联系两岸,方便寨民过河的作用,同时也是古寨的一道亮丽的风景线。

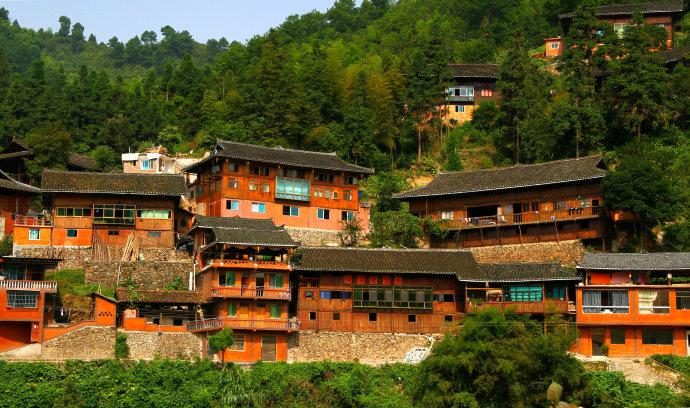

依山而建的苗寨,具有苗家人特有的风格,吊脚楼的韵味就在于它的随意而建,不讲究规格大小,高低错落,这就形成了苗家寨子自己的风格。

当你站在西江苗寨的观景台上,向远处望去,白水河将整个苗寨一分为二,蜿蜒的穿过参差跌落的村寨,远处的梯田高低错落,晨烟四起的西江,美在时光的流过的记忆中。

苗家人的银器,在我国早已是大名鼎鼎,无人不晓。而苗家人对银饰的喜爱,那也是深入骨髓的。因为喜爱,所以苗家人才对银器倍加注重,尤其是对银器的加工和锻造,更是倾注匠师的心血,每一件银器和饰件都是通过手工精心制作而成。

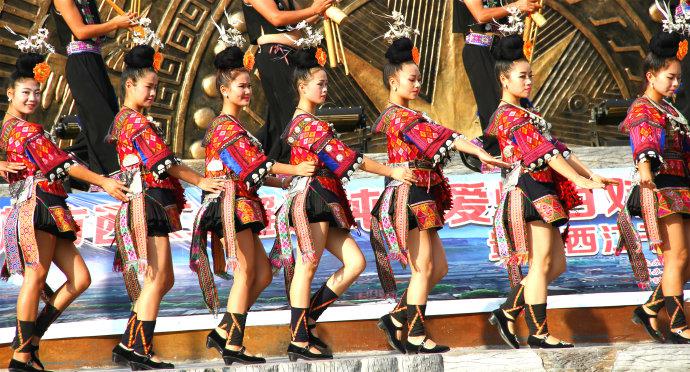

我说,西江的山美水美人更美,倒不如说,苗寨的人美舞美情更美!苗寨的女人不仅穿的美,吃的美,住的美,她们的舞蹈跳的更完美!

来到美丽的西江苗寨,我们究竟看什么?是山是水?还是人?当然,除了这些,我们最想看的一定是苗家的舞蹈。只有通过苗家女子的舞姿,我们才能看到苗寨女人的内在神韵和气质。

苗寨的女人,每个都是从头到脚穿金戴银,华丽而富贵,她们的身上承载着千百年来苗家人的传说、民俗、文化和故事。苗家女人通过独特的苗族服饰和舞蹈,向外人呈现着本族多元文化的符号和精神。

从外相来看,苗寨女人虽然过着现代化的生活节奏,但是,她们任然保持着许多原生态的生活习性,无论是饮食、文化、语言、着装,她们始终都在延续着苗家人的风俗习惯。

苗族是一个能歌善舞的民族,人人会唱歌,人人会跳舞,几千年来,歌舞伴随着苗族的历史,生动地反映出苗族人民的生活。苗族的歌舞,最富有山野味,古朴、粗犷的风格,最能表达他们真挚、纯朴的思想情操,也最能使人感受到民间艺术的真、善、美。

苗族文化有着无穷的魅力,种类繁多的舞蹈充分展现了苗族的历史、舞蹈和音乐,将这块土地上的文化弘扬出来。

苗族的文化、苗族的精神是令人骄傲的,尽管他们从黄河岸边东海之滨一路走来,历尽艰辛,可他们仍保持着乐观向上、豁达勇敢的精神,正如舞蹈诗中所表现的,山高水长挡不住他们看大海的眼光,抑制不住他们豪情满怀拥抱太阳的凌云壮志。

苗族舞蹈有很多种,鼓舞是一边击鼓边舞的苗族民间舞蹈。鼓为木制,以牛革蒙于两端,置于架上敲击。 苗族“鼓舞”有悠久的历史渊源。

1、花鼓舞

通常活动于春节及“六月六”“八月八”“赶秋”“赶夏”等民族传统节日。它的活动形式是由两人各持两根尺许长的鼓槌、分别站在鼓的两面同时击鼓,另有一人持单棒居中击鼓腰作伴奏。两者节奏要求统一,动作讲究对称。围绕着他们舞蹈的男女均可,多寡不限。从“花鼓舞”派生出来的鼓舞有“双人鼓舞”(男、女均可),特点是击鼓时两人可各打一边 或同时敲击一边,也可一人击鼓,另一人以舞姿作陪衬。动作可随机应变,但十分讲究对比、协调。

2、团圆鼓舞

是种有歌有舞的鼓舞形式,舞时由一鼓手在场子中央击鼓伴奏,参加舞蹈的人则围绕着他,踏着节奏明快、时轻时重的鼓点,晃手摆腰地绕圈而舞。每跳完一段后就唱一段山歌、歌和舞交替进行轮回不断,直至兴尽方休。歌词多反映劳动生活和男女爱情的内容。舞蹈基本动作有“大摆”“小摆”“细摆”三种。晃手摆腰是“团圆鼓舞”独有的韵律和风格。

3、跳年鼓舞

除在伴奏上多用一铜锣外,其活动形式及动作风格特点与“团圆鼓舞”大致相同。

4、单人鼓舞

是湘西苗族普遍喜爱的表演性舞蹈。常在欢庆丰收及其它传统节日里表演。有男子表演、女子表演的两种。男子双手持鼓棒击鼓或双手握拳击鼓,舞蹈动作丰富,有模拟动物形态的动作和武术等多种,动作粗犷有力;女子则是在伴奏者敲击鼓边或铜锣的音响声中,双手各持鼓棒一根、边敲击着斜放在木架上的大鼓边舞蹈的。舞蹈动作多 是表现劳动生产和日常生活,有挖土、插秧、纺纱、织布和照镜、梳妆等,其风格特点除个别地方能见到激烈、豪放者外,大多较文雅、端庄。

5、猴儿鼓舞

是种技巧性较强的男子表演性舞蹈。它的近代从“单人鼓舞”和“双人鼓舞” 的基础上发展起来的,历史不过几十年,由于从事这种表演活动的人都必须是训练有素的, 故至今苗族民间仍不甚普遍。在表演时,舞者的击鼓方法也有用槌击的和以拳击的两种。舞蹈的内容主要是表现猴儿进庙偷吃供果时无意中敲响了更鼓后惊慌和对鼓嬉戏的情景。动作有“倒上树”“偷桃”“抓痒”“滚球”“戏鼓”等,十分滑稽、风趣,富有戏剧性。

6、踩鼓舞

(苗语称“究略”)是种女子自娱性集体舞蹈。每年春节甚为活跃。其传统活动形 式是:舞蹈开始时,由一名歌舞兼优的鼓手先唱一首号召青年妇女都来舞蹈的“踩鼓歌”,之后敲鼓为舞蹈者作伴奏。鼓手还具有指挥全体舞者变换动作、掌握舞蹈气氛的职能。舞蹈自始至终都是以鼓手为中心围圈进行的。舞蹈者因以佩戴银头饰、项圈、手镯,穿着厚实的花衣长裙为美,动作受到一定制约,使舞蹈相应地形成一种自然地甩手摆腰、轻轻地抬腿踢脚的风格特点。主要动作有“四方舞”“六方舞”“旋转步”等。

7、木鼓舞

有的地方也称“跳鼓脏”(苗语称“直质努”),是一种祭祀性舞蹈。过去仅在每隔十三年举行一次全族性祭祀活动“吃牯脏”时才跳,具有原始宗教色彩。最初,跳“木鼓舞”时使用的鼓,是将一根直径约一市尺,长约五、六尺的树干挖空,在两端蒙上牛皮制成的。按古老风俗,舞时要一新一旧同时使用,祭祀活动过后,就将旧鼓送往悬崖陡壁任其腐朽风化,新鼓则放置屋梁上保存起来,待下次“吃牯脏”时取下,与当年新制的鼓并用。“木鼓舞”,由于后来仅在男子中传播和普及,鼓手多由寨中男性长者担任,因此无论是活动形式或舞蹈动作、鼓点、击奏方法,均与以前大不相同了。如今在部分苗族山区已成为文化娱乐形式之一。所表现的也主要是一些如“斗牛”、“宰牛”、“狩猎”等与苗族人民生活和劳动有紧密连联的内容。上身前倾弓腰甩胯的舞姿、顺手顺脚的动作,以及在雄浑的木鼓敲击声的伴衬下奔驰跳跃的步法构成了它与众不同的风格特色。

8、铜鼓舞

(苗族称“究略高”)是用一头有面、中空无底、呈平面曲腰状称为铜鼓的打击乐 器伴奏的舞蹈。也是我国南方少数民族一种有代表性的、源远流长的舞蹈文化。早在公元四世纪之前(春秋末期),铜鼓就出现在乐舞场面之中了。

至今,苗族还保存着较完整的演奏形式和舞蹈形式。击铜鼓时“以绳耳悬之,一人执木槌力击、一人以木桶合之,一击一合,使其声洪而应远”(贵州《八寨县志稿》)。

苗族铜鼓舞的活动形式,常见的是将铜鼓悬于庭前或场坝之中,由击鼓者一手执木槌敲鼓腰,另一手持皮头槌击鼓面伴奏。舞者则围成圆圈、踏着顿抑分明、铿锵有力的鼓声,时里时外,且进且退地舞蹈着。至兴高采烈时,还击掌呼号、喊出“嗨哧哧”之声以助兴。

其动作主要是来源于狩猎生活、农业生产劳动和对动物形态动作的模拟,如“骑马”“赶鸭 ”“捕鱼”“捞虾”等。

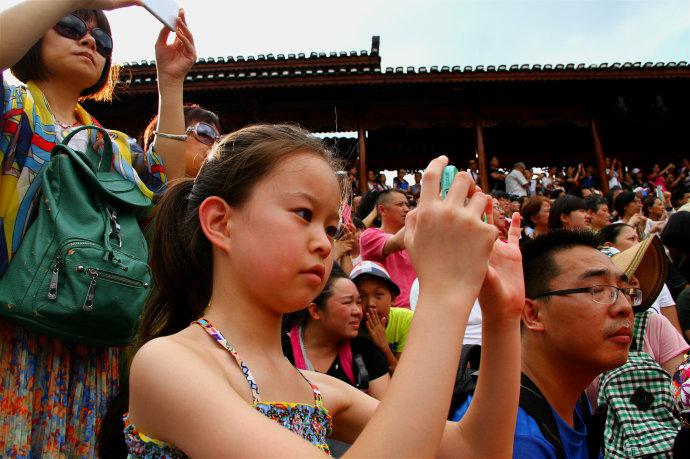

观看苗族舞蹈的小姑娘,精彩的舞蹈录制下来回家慢慢看。

苗家人的敬拜的吉祥物。

苗寨女人华丽而庄重的银器从头到脚装饰的惊艳迷人。

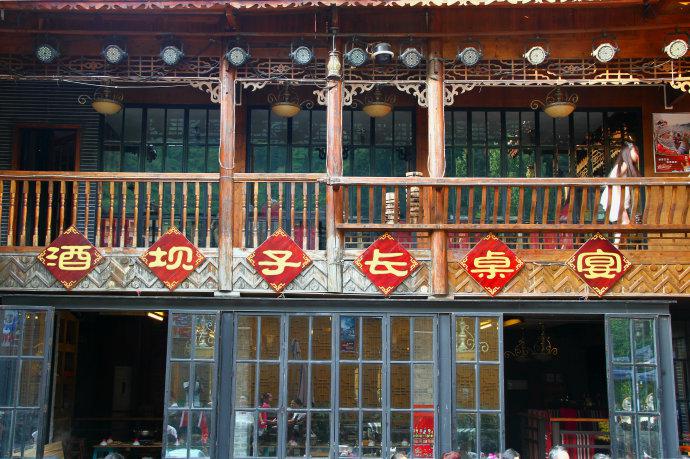

来带苗寨,必须要感受一下苗家人的长桌宴!

苗寨女人的热情,那是杠杠的。一个字”喝“!

苗家的特色饭,腊肉蒸咸饭,味道美极了!

路过,留影,屋里没有屋外热闹。

苗家临街的吊脚楼。喜欢这样的色调和格局。

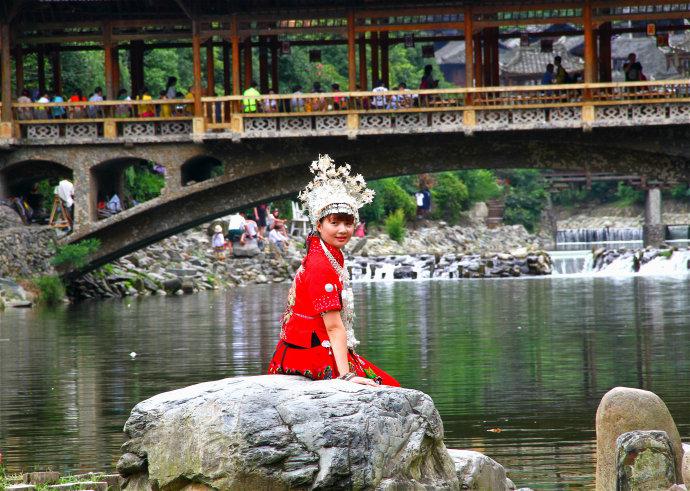

风雨桥下留个影,穿的是苗家人的服饰,但俺是地地道道的汉人啊!

回首间,是留恋?是不舍?还是无奈?